2025年、YouTuber「ポンコツらいす」が投稿した動画が大きな波紋を呼んでいます。この記事では、事件の詳細、社会的な反応、そして子育てや性教育に関する議論について詳しく解説します。

ポンコツらいす炎上事件の概要

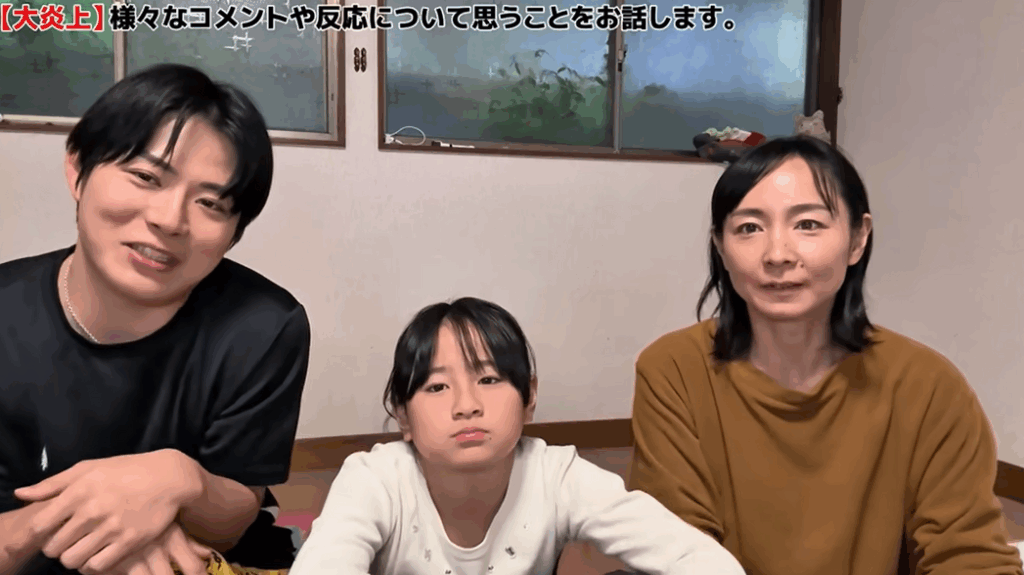

YouTuber「ポンコツらいす」は、日常生活や家族の様子を配信するチャンネルを運営していました。しかし、ある動画の中で、子供が近くにいる状況下で不適切な行為を行っていたことが発覚し、インターネット上で大きな批判を浴びることになりました。

事件の経緯

- 2025年初頭、問題の動画が投稿される

- 視聴者から「子供への配慮が欠けている」との指摘が相次ぐ

- SNS上で拡散され、大規模な炎上へと発展

- 児童福祉の専門家や教育関係者からも懸念の声が上がる

- メディアでも取り上げられ、社会問題として認識される

ポンコツらいすとは:チャンネルの特徴と人物像

ポンコツらいすは、日常系YouTuberとして活動していました。家族との生活や育児の様子を配信することで、多くの視聴者から支持を得ていました。

チャンネルの特徴

- 家族との日常を赤裸々に公開するスタイル

- 育児や夫婦関係についての率直な発信

- 視聴者との距離感が近いコミュニケーション

- リアルな生活感を重視したコンテンツ制作

しかし、この「リアルさ」を追求するあまり、倫理的な境界線を越えてしまったことが今回の炎上につながりました。

性教育の一環という主張:本当に適切だったのか

ポンコツらいす側は、問題となった行為について「性教育の一環として行った」と説明しています。しかし、この主張に対して多くの専門家や視聴者から疑問の声が上がっています。

性教育として不適切とされる理由

- 子供の発達段階に応じた適切な情報提供がなされていない

- 親の性行為を直接見せることは性教育の方法として推奨されていない

- 子供のプライバシーや心理的安全が守られていない

- 公開の場(YouTube)で配信することの問題性

- 専門家の監修や指導がない状態での実施

性教育の正しいあり方:専門家の見解

日本性教育協会や児童心理学の専門家によれば、適切な性教育には明確なガイドラインが存在します。

年齢別の性教育の基本方針

幼児期(0〜6歳)

- 体の部位の名称を正しく教える

- プライベートゾーンの概念を理解させる

- 「良いタッチ」と「悪いタッチ」の区別を教える

- 性別による差異を自然に説明する

学童期(7〜12歳)

- 思春期の変化について事前に説明する

- 生命の誕生についての基本的な知識を提供する

- 人間関係と境界線について学ぶ

- インターネットリテラシーと性情報の扱い方

思春期(13歳以上)

- 性的な関係と責任についての理解

- 避妊や性感染症の知識

- 同意の重要性と人権としての性

- 多様な性のあり方への理解

子供の権利と児童福祉の観点から

今回の事件は、子供の権利条約や児童福祉法の観点からも問題視されています。

子供の権利として守られるべきこと

- 健全な成長と発達を遂げる権利

- 心理的・身体的な安全が保障される権利

- プライバシーが守られる権利

- 年齢に適した情報にアクセスする権利

- 搾取や虐待から保護される権利

児童心理学の専門家は、親の性行為を目撃することが子供に与える影響について、以下のような懸念を示しています。

子供への心理的影響

- 理解できない光景による混乱と不安

- トラウマや心的外傷の可能性

- 性に対する歪んだ認識の形成

- 境界線の概念が曖昧になるリスク

- 将来的な人間関係への影響

YouTuberの社会的責任と倫理

YouTuberやインフルエンサーは、多くの視聴者に影響を与える立場にあります。特に家族系チャンネルの場合、子供が出演することも多く、より慎重な配慮が求められます。

YouTuberが守るべき倫理規範

- 出演する子供の権利と福祉を最優先にする

- 年齢制限やコンテンツの適切な分類を行う

- 視聴者に誤解を与える情報を発信しない

- 公序良俗に反する内容を配信しない

- プライバシーの保護と個人情報の管理

SNSと炎上:現代社会における情報拡散

この事件は、SNSを通じて瞬く間に拡散されました。現代のインターネット社会における炎上のメカニズムについて考察します。

炎上が拡大した要因

- 子供の福祉に関わる問題として共感を集めやすかった

- 「性教育」という建前と実態のギャップが大きかった

- 既存のファンからも批判の声が上がった

- メディアが取り上げたことで認知度が急上昇

- 類似の事例との比較で議論が活発化

法的な問題点と今後の展開

今回の事件には、法的な問題も含まれている可能性があります。

関連する法律と規制

- 児童福祉法:児童の健全な育成を妨げる行為の禁止

- 児童ポルノ禁止法:児童の性的搾取の防止

- 青少年保護育成条例:各自治体の青少年保護に関する条例

- 公然わいせつ罪:公然と猥褻な行為をした場合の罰則

弁護士や法律の専門家からは、状況によっては法的措置が取られる可能性も指摘されています。児童相談所や警察が介入するケースも想定されます。

過去の類似事例:YouTuberの不適切配信

残念ながら、YouTuberやインフルエンサーによる不適切な配信は、今回が初めてではありません。

過去の主な事例

- 子供を使った過激な企画による炎上

- 教育的配慮に欠けた性的コンテンツの配信

- 家族のプライバシーを過度に公開したケース

- 子供の意思を無視した出演強要

これらの事例から学べることは、配信者には常に視聴者への影響と出演者(特に子供)の権利を考慮する責任があるということです。

視聴者の反応と世論

今回の事件に対する視聴者や一般市民の反応は、大きく分かれています。

批判的な意見

- 「子供への配慮が全く欠けている」

- 「性教育を言い訳にしているだけ」

- 「チャンネルを削除すべき」

- 「児童虐待に当たる可能性がある」

- 「YouTubeは規制を強化すべき」

擁護的な意見(少数派)

- 「各家庭の教育方針は尊重されるべき」

- 「文化的背景による違いもある」

- 「過度な批判は控えるべき」

ただし、擁護的な意見は少数派であり、多くの人々が子供の福祉を最優先に考えるべきだという立場を取っています。

YouTubeプラットフォームの対応

YouTubeは、コミュニティガイドラインに違反するコンテンツに対して様々な措置を取ることができます。

YouTubeが取りうる措置

- 動画の削除

- チャンネルへの警告

- 収益化の停止

- アカウントの一時停止

- 永久的なアカウント削除

今回の事件を受けて、YouTubeがどのような対応を取るかに注目が集まっています。プラットフォームとしての責任と、表現の自由のバランスをどう取るかが問われています。

メディアリテラシーと保護者の役割

この事件は、保護者や教育者にとって、子供のメディア利用について再考する機会となっています。

保護者が注意すべきポイント

- 子供が視聴するコンテンツを把握する

- 年齢制限やペアレンタルコントロールを活用する

- 子供と一緒にメディアリテラシーを学ぶ

- 不適切なコンテンツについて話し合う機会を設ける

- 信頼できる情報源と不確かな情報を見分ける力を育てる

教育現場での対応と議論

学校や教育機関でも、この事件をきっかけに性教育のあり方について議論が活発化しています。

学校で取り組むべき性教育

- 科学的根拠に基づいた正確な情報提供

- 発達段階に応じたカリキュラムの構築

- 人権教育と関連づけた包括的な性教育

- 家庭との連携と保護者への情報提供

- 多様性と個人の尊重を重視した教育

文部科学省や教育委員会も、この事件を受けて性教育のガイドラインの見直しを検討する可能性があります。

専門家の提言:健全な性教育とは

小児科医、児童心理学者、性教育の専門家たちは、健全な性教育の実践について以下のような提言をしています。

性教育の基本原則

- **年齢適合性:**子供の発達段階に合わせた情報提供

- **科学的正確性:**医学的・科学的に正しい情報を伝える

- **価値観の尊重:**多様な価値観や文化的背景を尊重する

- **人権の視点:**人権としての性と生殖の健康を重視する

- **包括的アプローチ:**身体的側面だけでなく、感情や関係性も含める

家庭でできる性教育の実践

- 日常的な会話の中で自然に取り入れる

- 絵本や教育教材を活用する

- 子供からの質問に正直に答える

- プライバシーと境界線の重要性を教える

- 専門家の助言を求めることをためらわない

インフルエンサー業界への影響

この事件は、インフルエンサー業界全体にも影響を与えています。

業界で求められる変化

- 自主規制ガイドラインの策定と遵守

- 子供の出演に関する明確なルール作り

- 倫理研修の実施

- 第三者による監視・評価システムの導入

- 問題発生時の迅速な対応体制の構築

一部のインフルエンサーや事務所は、既に独自のガイドラインを設けて、同様の問題が起きないよう対策を講じています。

国際的な視点:他国の状況と比較

子供の権利保護やインターネット上のコンテンツ規制について、日本と他国では状況が異なります。

各国の取り組み

アメリカ:

- 児童オンライン保護法(COPPA)による厳格な規制

- YouTube Kidsなど子供向けプラットフォームの整備

ヨーロッパ:

- 一般データ保護規則(GDPR)による子供のプライバシー保護

- 年齢確認システムの義務化

韓国:

- 「シャットダウン制」などの時間制限措置

- インフルエンサーに対する厳しい監視

日本でも、国際的な動向を参考にしながら、より効果的な保護策を検討する必要があります。

今後の展望と社会への教訓

この事件から私たちが学ぶべきことは多くあります。

社会全体で考えるべき課題

- デジタル時代の子供の権利保護のあり方

- インターネットコンテンツの適切な規制と表現の自由のバランス

- 性教育の質の向上と普及

- メディアリテラシー教育の強化

- 保護者支援体制の充実

個人ができること

- 問題のあるコンテンツを見つけたら報告する

- 自分の子供のメディア利用を適切に管理する

- 性教育について正しい知識を身につける

- 他者の権利を尊重する意識を持つ

- 批判するだけでなく建設的な議論に参加する

まとめ:子供の未来を守るために

ポンコツらいす炎上事件は、現代社会が抱える多くの問題を浮き彫りにしました。インターネットの普及により、情報発信が容易になった一方で、その影響力の大きさと責任の重さも増しています。

特に子供が関わるコンテンツにおいては、何よりも子供の権利と福祉が優先されるべきです。「性教育」という名目であっても、子供の発達段階や心理的安全を無視した方法は決して許されるものではありません。

この事件を教訓として、私たち一人ひとりが以下のことを心がける必要があります。

- 子供の権利を最優先に考える

- 正しい性教育の知識を身につける

- メディアリテラシーを向上させる

- 問題のあるコンテンツに対して声を上げる

- 建設的な議論を通じて社会をより良くする

YouTubeなどのプラットフォーム、インフルエンサー、保護者、教育者、そして社会全体が協力して、子供たちが安全にインターネットを利用できる環境を整えていく必要があります。

性教育は重要ですが、それは子供の発達段階に応じた、科学的に正確で、人権を尊重した方法で行われるべきです。専門家の知見を活用し、家庭と学校が連携しながら、子供たちの健全な成長をサポートしていくことが求められています。

今回の事件が、日本における性教育のあり方、子供の権利保護、インターネットコンテンツの規制について、真剣に議論するきっかけになることを願っています。子供たちの未来を守るために、私たち大人一人ひとりができることから始めていきましょう。

コメント